울산 혁신도시 중구 유곡동 새서울한의원 한의사 이은수 입니다.

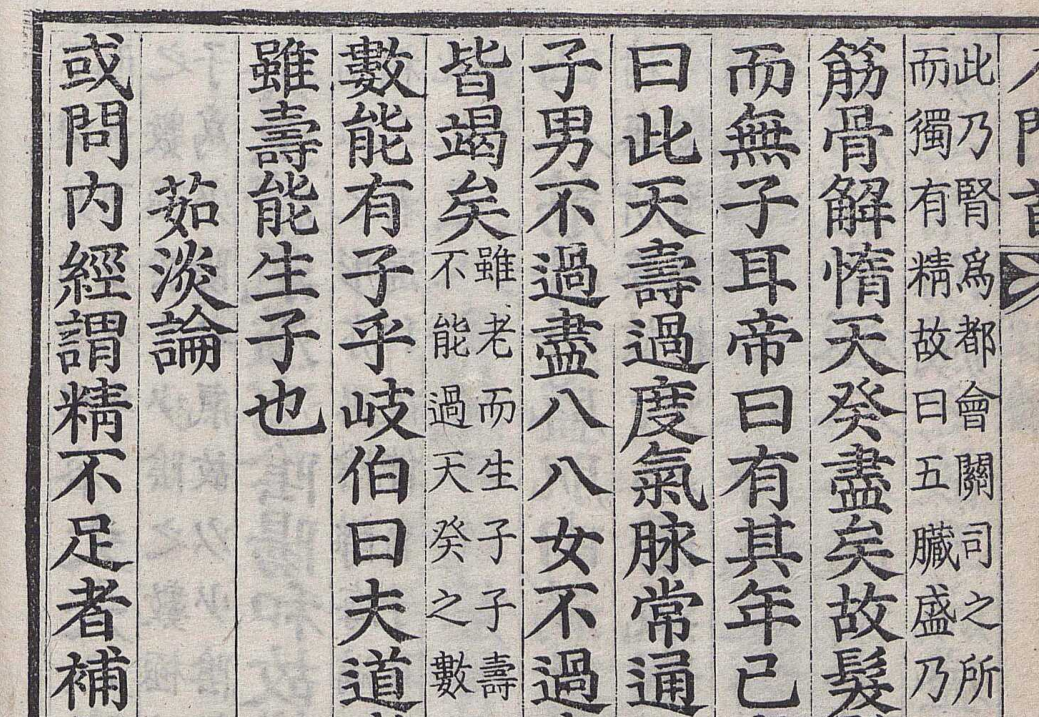

이글은 이천선생님의 의학입문 에 수록되어 있는 여담론을 해석한 것입니다.

여담론은 금원사대가의 한 사람이고 의학입문 임상의학의 중심인 주단계 선생님( 주진형 )의 글을 거의 그대로 옮긴 것입니다.

옛날이나 지금이나 불규칙한 식사습관과 기름지고 향이 많은 자극적인 음식은 담음(痰飮) 과 식적(食積) 즉 담적(痰積) 을 만들고 기혈(氣血)을 손상시켜 사람의 몸을 병들게 합니다.

곰곰히 읽어보고 많이 생각해봐야 할 내용입니다.

어떤 사람이 물었다.

내경(內經)에 말하기를 ‘정(精)이 부족한 경우에는 맛으로써 보하라’하고 또 말하기를 ‘땅은 사람을 오미(五味)로써 먹인다’하고 옛날에는 나이가 오십이 되면 고기를 먹었는데 당신은 지금 나이가 칠십이 넘었는데도 짜고 신 음식을 물리치는 것이 도에 합당하다고 생각하는가? 그럼에도 불구하고 어떻게 당신의 정신은 무성하고 안색은 윤택한 것인가?

내가 대답했다.

맛은 하늘이 내려준 맛이 있고 사람이 만든 맛이 있다. 하늘이 내려준 맛은 곡식, 콩, 채소, 과일 같은 것으로 모두 적당하고 조화로운 맛이 있어서 사람이 먹으면 음(陰)을 보충하는 효능이 있다. 이것이 내경에서 말한 맛이다. 사람이 만든 맛은 모두 찌고 삶아서 조화가 편벽되고 두터운 맛이어서 병에 이르게 하고 질병을 일으키는 독이 있다. 이것이 당신이 말한 맛이다.

지금 내가 짜고 신 음식을 먹지 않는 것은 진정으로 담담하게 먹는 것이 아니기 때문이다. 보리와 밤의 짠맛, 쌀과 마의 단맛, 파와 부추의 매운맛 등은 모두 진정한 맛이다. 당신은 이것을 담담한 맛으로 삼을 수 있겠는가?

내가 즐기는 적당하고 조화로운 맛은 마음을 거두고 화를 내린다. 편벽되고 두터운 맛을 즐기는 것은 욕심을 쫓고 화를 올린다는 것에 어떤 의심이 있겠는가?

내경에서 또 말했다.

‘음(陰)이 길러지는 것은 그 근본이 다섯 가지 맛에 있다.’ 하늘에서 내려온 맛이 아니겠는가? ‘음(陰)의 오궁(五宮, 오장)이 상하는 것은 다섯 가지 맛에 있다.’ 사람이 만든 맛이 아니겠는가? 성인이 백성을 위하는 마음이 여기에 모두 갖춰져 있는 것이다. 무릇 사람이 굶주렸을 때 저 달고 담담한 쌀밥을 먹는 것은 땅의 덕이 있어 음에 속하면서 가장 보하는 힘이 크기 때문이다.

오직 야채만 같이 먹을 수 있으니 이는 내경에서 ‘채소로 배를 채워라.’고 말한 것은 굶주렸다가 갑자기 밥을 먹거나 정신적 스트레스가 같이 겹치면 위가 손상됨에 이르는 것을 걱정했기 때문이다.

야채로 배부르게 한 것은 잘 소통시키고 소화가 잘 되게 도와주기 때문이니 이것이 하늘과 땅이 세상을 기르는 어짐이다.

논어에서 ‘고기는 비록 많이 먹어도 곡식보다 많아서는 안 된다.’고 말했다. 예기에서 ‘손님과 주인이 하루 종일 만나도 술은 세잔만 마셔라.’고 말한 것은 술의 재앙을 피하기 위함이다. 이것이 성인이 가르침을 베푼 뜻이다.

대개 곡식과 고기, 생선을 같이 먹어서 두터운 맛이 곡식의 도움을 얻어 조금씩 쌓임이 오래 되면 어찌 음화(陰火, 색욕으로 인해 생기는 화를 말함)를 도와 독(毒)이 되지 않을 수 있겠는가? 그러므로 복식가(服食家, 도가에서 신선이 되려고 연단하는 사람들)가 곡식을 물리치는 것은 괜찮지만 곡식을 물리치지 않고 연단하여 그 독을 맞아 갑자기 죽지 않는 경우가 없었다. 두터운 맛을 즐기는 사람(복식가)은 생각하지 못한 것이다.

어떤 사람이 다시 물었다.

‘정(精)이 부족하면 맛으로 보하라.’고 하고 왜 기를 보하라고는 하지 않는가?

내가 대답했다.

맛은 음(陰)이고 기(氣)는 양(陽)이다. 음으로 정을 보하라는 것은 그 근본을 구한 것이므로(맛과 정 모두 음에 속함) 맛으로서 보하라고 한 것이다. 예를 들어 감초, 백출, 지황, 택사, 오미자, 맥문동 등의 약들은 모두 맛이 두터운 것으로 내경에서 ‘허한 경우에 보하라.’고 한 것은 이것을 말한 것이다. 위의 글에서 ‘형체가 부족한 경우에는 기로써 따뜻하게 하라.’고 한 것은 몸을 잘 길러 보존하면 기가 저절로 채워지고 기가 채워지면 형체가 온전해지므로 온이라 하고 보를 말하지 않은 것이다. 내경에서 ‘노권상으로 힘들면 따뜻하게 하라.’는 것이 바로 이 뜻이다. 저 열약(熱藥) 온약(溫藥)으로 보약(補藥)을 도와 온보(溫補)라고 이름을 붙인 것은 이익이 없을 뿐만 아니라 해악이 극심하다. 아! ‘화제국방’이 내경의 뜻을 따르지 못함이 이와 같구나!

대증 처방을 정리한 ‘화제국방’을 무분별하게 사용하면서 병이 심해지고 많은 사람들이 비명횡사했던 현실에서 단계선생님은 기(氣) 혈(血) 담(痰) 을 조절하는 치료법을 정립했습니다.

요즘 홍삼, 비타민, 각종 건강기능식품, 대증치료에 사용되는 독한 약품 들의 무분별한 복용으로 발생하는 부작용도 이런 모습과 같지 않을까요?

새서울한의원은 기 혈 담을 조절하는 방법으로 환자를 치료하고 있습니다.